Procès AF447

Procès en appel

Le premier procès de lʼAF 447 sʼest ouvert le 10 octobre 2022, 13 ans après lʼaccident.

Pour les familles des victimes et de nos collègues, ce moment de vérité revêtait une importance cruciale.

Le Tribunal a reproché à la société Airbus et à la société Air France dʼavoir, par maladresse ou imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de lʼensemble des passagers et de lʼéquipage de lʼappareil effectuant le vol AF 447.

ALTER, partie civile dans ce procès, vous a tenu informés au jour le jour du déroulé de toutes les audiences auxquelles nous avons assistées.

À la veille du procès en appel (29 septembre-27 novembre 2025), il nous a semblé utile de vous permettre de vous replonger dans ce procès en première instance. Lʼintégralité du document reprenant toutes les auditions est consultable dans la section “Archives”.

Face aux 228 victimes de lʼaccident, il convient de rappeler avec solennité que lʼhumilité dʼun constructeur et la capacité dʼun exploitant à réagir à un risque identifié (et ce sans considérations économiques), sont deux des composantes essentielles à la Sécurité des Vols.

Ce procès doit servir la Sécurité des Vols.

Résumés quotidiens

Le procès en appel de l’AF447 s’est ouvert ce lundi 29 septembre 2025, 16 ans après l’accident et 3 ans après le premier procès. Pour les familles des victimes, pour la mémoire de nos collègues et pour nous tous, pilotes, ce procès en appel revêt une importance cruciale.

ALTER vous propose ici un résumé au jour le jour des discussions qui seront tenues à la barre.

AF447

23 Oct 2025

📆 23 octobre 2025 – Jour 16 ⚖️

La journée est essentiellement consacrée à l’audition d’Air Caraïbes avec François HERSEN et Yann SIRVEN. Jean-Philippe DANEY, retraité d’Air France est également cité à comparaître. Cependant il se souvient avec difficulté des événements qui le concernent ce qui ne permet pas d’apporter d’éléments nouveaux au débat.

François HERSEN

M. HERSEN a débuté sa carrière à Air Inter. Puis il est passé par TAT, UTA, il s’est occupé de la fusion d’Air Outre-Mer avec Minerve pour devenir AOM, puis d’Air Toulouse (devenu Aeris). Il exerce la fonction de président d’Air Caraïbes Atlantique entre 2003 et 2010 et termine comme président d’Aigle Azur avant de prendre sa retraite pour poursuivre dans le consulting et diriger une petite compagnie AIR TNB basée à Toulouse.

Il décrit comment il a géré les opérations après le 1er événement de perte d’informations de vitesses survenu chez Air Caraïbes le 27 août 2008 avec M. SIRVEN instructeur sur le vol. Il est prévenu dans la nuit et va l’accueillir à son arrivée à l’aéroport. Ils décident d’aller prévenir les deux équipages des vols au départ de Paris pour que M. SIRVEN leur décrive ce qui lui est arrivé et rappelle la procédure. Ensuite, M. SIRVEN rédige son ASR. M. HERSEN prévient AIRBUS à qui il transmet les données de vol et prévient la DGAC. M. SIRVEN rédige aussitôt avec le chef pilote de la compagnie une 1ère note de service à destination des pilotes.

Ainsi, le 2 septembre, lorsqu’arrive le 2ème incident, les pilotes ont été informés et savent comment réagir. Entre-temps, les échanges avaient commencé par emails et téléphone avec AIRBUS.

Le 10 septembre, M. HERSEN découvre qu’il existe un Service Bulletin (SB) 3006 qui préconise le remplacement des sondes AA par des sondes BA qui présentent un meilleur comportement notamment face au givrage à haute altitude. Il écrit à la DAC Nord suggérant que si ce SB règle le problème, alors l’EASA devrait éditer une Consigne de Navigabilité (CN) pour imposer le remplacement.

Le 13 septembre, toutes les sondes de la flotte A330 d’Air Caraïbes sont changées (2 A330-200 d’occasion et 2 A330-300 neufs, le 5ème en commande est directement livré avec des sondes BA). À partir de ce moment-là, Air Caraïbes n’aura plus d’incident de givrage des sondes.

Le 24 septembre a lieu un débriefing avec AIRBUS au cours duquel le constructeur montre un tableau comparatif des événements de givrage de sondes entre AA, BA et Goodrich qui fait ressortir un ratio d’événements entre AA et les 2 autres types de sondes très significatif.

Le 10 octobre, la DGAC informe que le courrier de M. HERSEN est transmis à l’EASA. Le 1er novembre le SB 3006 est modifié par AIRBUS pour retirer la mention indiquant un meilleur comportement face aux cristaux de glace. M. HERSEN décrit à la barre son sentiment de confusion et son amplification à la suite de la réponse de l’EASA, le 30 mars 2009, indiquant qu’il n’y avait pas lieu de remplacer les sondes. Il termine : “Hélas, le 1er juin c’est l’accident à Air France”.

La présidente lui fait remarquer qu’il avait largement anticipé. Il répond “à partir du moment où on avait une recommandation d’AIRBUS et où on avait la gravité [il n’y avait pas à repousser]”. Elle revient ensuite sur la note de 14 pages diffusée le 1er décembre 2008 par M. HOUANG OSV d’Air Caraïbes “[particulièrement] étayée”, ce à quoi il répond qu’ils ont voulu faire une note en deux parties : opération/procédure d’un côté et culture générale de l’autre. À la question de Maître PETIT, avocat d’ALTER, sur la fréquence de ses déplacements pour être présent à l’arrivée d’un avion, il répond “lorsqu’un avion rentrait avec un problème de moteur, il m’arrivait souvent d’aller sur le terrain. Concernant le problème des pitots, cela a été de loin l’incident le plus grave”.

Yann SIRVEN

M. SIRVEN débute sa carrière comme pilote agricole en Afrique. Il vole ensuite sur de nombreuses machines, notamment de type Boeing, avant de passer à l’A340 chez AOM puis l’A330 chez Air Caraïbes où il a été recruté pour être instructeur. Il est familier des pertes d’informations de vitesses : la 1ère sur Corvette, puis sur B737 et B767. Lors de chaque événement, il était de jour (“cela change la donne”).

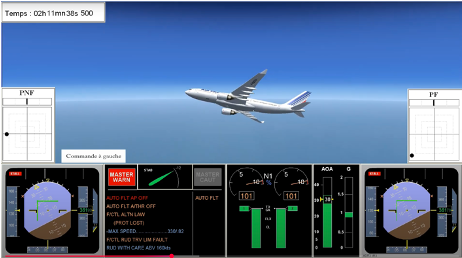

Il décrit son évènement : “perte du PA, perte de l’ATHR, perte des protections des commandes avec un taux de roulis 2 fois supérieur. Cela demande un effort de pilotage. Alarmes répétitives ECAM, du master caution, du master warning et audio comme le STALL. Là, j’ai repris immédiatement les commandes. J’avais un stagiaire CDB en place gauche. Et on s’est retrouvé dans une atmosphère perturbée et bruyante. Les difficultés que l’on peut rencontrer dans ce cas de figure, c’est la perte de confiance dans les instruments que vous utilisez tous les jours et [il faut] passer par des instruments plus basiques, plus simples. Encore faut-il connaître l’assiette à afficher [dans son événement une sonde d’incidence était bloquée]. [L’horizon artificiel] de secours est très petit, surtout de la place droite. [..] L’effet de sidération que mon stagiaire a eu sous l’effet d’un stress énorme l’a certainement déstabilisé. Il était dans le tunnel. Je lui ai dit “regarde-moi, j’ai le sourire, on vole”. [..] La panne des vitesses n’est pas une simple panne technique parce qu’elle modifie complètement la gestion du vol. Elle peut amener l’équipage en instabilité et en vulnérabilité”.

Il précise qu’en loi alternate, le roulis devient “touchy” dès que l’on dépasse 20° et qu’il apprenait aux pilotes à rester en deçà.

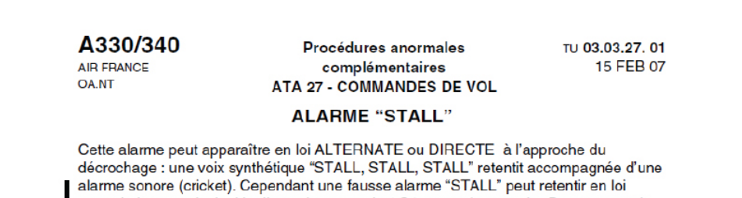

La présidente le questionne sur l’alarme STALL qu’il n’a pas suivie. Il répond que c’était une fausse alarme, car son couple assiette/poussée était bon. Il rajoute que lors du débriefing avec AIRBUS, les ingénieurs lui diront que c’était une vraie alarme. Ce qu’il réfutera. Un ingénieur d’AIRBUS finit par reconnaître que la sonde d’incidence s’était bloquée, du fait de son gel, à 5°.

L’avocate générale le questionne sur sa perception de la gravité de la perte des informations de vitesse, alors qu’il avait déjà rencontré cette situation. Il répond : “Si j’avais eu un autre copilote, je n’aurais sans doute fait qu’un ASR. Sa réaction m’a poussé à prévenir les autres pilotes.”

AF447

22 Oct 2025

📆 22 octobre 2025 – Jour 15 ⚖️

Il est prévu ce jour d’auditionner une OPL ayant vécu un événement de perte d’information de vitesse pendant quelques secondes. Cependant, cette personne ne se présentera pas à l’audience. Cette dernière est donc intégralement consacrée à une présentation effectuée par les 2 représentants du SNPL suivie d’une courte intervention du représentant d’ALTER.

SNPL

Les deux représentants du SNPL se présentent : l’un était instructeur référent au moment des faits puis est devenu enquêteur accident formé au BEA. L’autre était instructeur sur A320 en 2009 et est actuellement instructeur sur B777. Ils indiquent qu’ils vont présenter de courtes vidéos en indiquant “ce n’est pas une suite de chiffres, ce n’est pas une suite de courbes, c’est ce qu’il se passe dans le cockpit. Nous présentons des interprétations avec humilité et honnêteté intellectuelle. On a été sélectionné [à Air France] pour cela. Et nous sommes observés sur ces valeurs.”

Ils rappellent les conséquences syndicales à la suite de l’accident avec la mise en place d’une commission paritaire pour le retour d’expérience. Ils reviennent sur plusieurs affirmations provenant d’experts « pilotes kamikazes, pilotes qui auraient voulu monter au-dessus des orages » pour rappeler ce qui pour tout pilote d’Air France est juste une évidence : on a un radar, on ne va pas dans un orage et on ne contourne jamais un CB par le dessus. Toujours concernant les experts, ils expliquent la différence d’appréciation que peut avoir par exemple un pilote d’essai par rapport à un pilote de ligne qui est lui confronté à la diversité de l’exploitation.

La notion de geste est évoquée sous deux aspects. Le 1er concerne le plein débattement en roulis qui peut amener à tirer sur le manche et serait de nature à expliquer les premiers ordres à cabrer du PF (point réfuté par M. CAIL d’AIRBUS pour indiquer qu’AIRBUS n’a aucun retour de la part des compagnies dans le monde entier et qui pour sa part rappelle la nécessité d’avoir un siège et un accoudoir correctement réglés). Le 2nd geste concerne la manœuvre de sortie du décrochage enseignée en école de début, à savoir bloquer le manche et appliquer pleine poussée. Ce point déjà évoqué par ALTER en début de procès est conforté par les représentants du SNPL, témoignant de leur propre cursus dans les centres SFACT/SEFA.

Ils réfutent les arguments qui avaient été avancés précédemment par M. LARDET d’AIRBUS qui avait indiqué qu’il s’agissait d’une demande “nord-américaine”. Pour le SNPL il s’agissait purement et simplement d’une demande d’Air France auprès des écoles de formation. Ce débat fait l’objet d’un échange par la suite entre AIRBUS et le SNPL. Il est repris par le représentant d’ALTER lors de son intervention pour indiquer que peu importe de savoir l’origine de la demande et surtout si le changement de doctrine est lié à l’AF447 ou à d’autres accidents aéronautiques, il n’en demeure pas moins qu’à l’école, nous apprenions à bloquer l’assiette et à pousser sur le manche et qu’ensuite, à Air France, ni le filtre de la formation, ni le filtre du maintien des compétences n’a fait modifier ce geste pour la simple et bonne raison qu’il n’était pas révisé. Le SNPL conclut ce point par “un bon pilote c’est un pilote bien entraîné. On n’est pas là pour inventer”.

Toujours sur la sortie du décrochage et plus spécifiquement sur l’alarme STALL, il indique “lorsqu’il y a une enquête technique et qu’il y a des recommandations, c’est qu’il y a un sujet. Sur l’alarme STALL, il n’y a pas eu une, ni deux, ni trois, mais quatre recommandations [dans le rapport du BEA]”.

Sur le remplacement des sondes par Air France, il indique “on a retrouvé une émission [télévisée] où Éric SCHRAMM [en charge du projet “Trajectoire” créé à la suite de l’accident et qui deviendra par la suite DG.OA] dit pudiquement [que le remplacement des sondes] a réglé le problème”. La présidente en profite pour rappeler l’injonction de l’association Entraide et Solidarité AF447 à produire le détail des incidents des sondes pitots depuis le rétrofit.

Le modèle bow-tie est présenté pour expliquer le concept des barrières de prévention et de récupération (mitigation). Il est utilisé pour introduire la séquence givrage -> perte des infos de vitesse -> alarme stall -> perte de contrôle en vol (LOC-I). Les plaques en place étaient soit peu efficaces par manque d’entraînement (procédure IAS DOUTEUSE) soit inexistante (procédure Stall Recovery). Cela permet de faire ressortir l’impossibilité de passer de 10-5 (classement majeur) à 10-9 pour la perte de contrôle en vol, événement catastrophique, selon les normes d’analyse du risque dans l’industrie aéronautique.

Les représentants du SNPL terminent leur présentation par des extractions vidéo issues du BEA dans lesquelles ils ont entouré les points remarquables à observer pour expliquer les actions du PF et notamment le suivi des directeurs de vols ou encore le déroulement du TRIM au moment du deep stall.

ALTER

ALTER débute son intervention en indiquant que le SNPL a convoqué une valeur cardinale de l’instruction à Air France : l’humilité et qu’il souhaite en convoquer une 2ème : l’empathie. Il enchaîne : “depuis le début de ce procès en appel, je ne comprends pas que l’on ne puisse pas comprendre que les pilotes ne pouvaient pas comprendre. Il manque une personne dans ces auditions, c’est l’empathie : il faut se mettre à la place des pilotes”. Il poursuit sur un rappel de phénomènes désormais enseignés dans les cours de facteurs humains et auxquels ont été confrontés les collègues de l’AF447 : surcharge informationnelle notamment liée aux changements d’affichage du PFD (au nombre de 33 en 5 secondes comme l’avait expliqué M. LAYRISSE l’avant-veille). Ceci entraîne une surcharge cognitive, sans doute un boost d’adrénaline, une tunnellisation attentionnelle (perte de l’ouïe, rétrécissement du champ visuel qui passe en “mode laser” de la taille d’une pièce de monnaie au niveau du PFD empêchant la lecture du FMA et pour terminer, l’effet de persévération une fois établi dans le deep stall.

Il conclut ainsi : “Madame la présidente, vous avez dit le 1er jour des audiences « on n’est pas là pour juger qui a bien fait ou mal fait. On est là pour établir des responsabilités ». On se concentre beaucoup sur la réaction des pilotes. Quid des actions des services aux sols ?

En 90 secondes, les pilotes n’ont pas compris et n’ont pas su trouver la solution à un problème qu’Air France n’avait pas identifié comme dangereux et n’avait pas corrigé pendant les 9 mois suivants sa première apparition en 2008.

En 90 secondes, les pilotes n’ont pas compris et n’ont pas su trouver la solution à un problème pour lequel Airbus n’avait pas identifié correctement la criticité et n’avait pas atténué les conséquences possibles durant les 6 années précédentes (incident de la TAM en 2003).

Pour comprendre, il faut questionner les protagonistes :

- Service de navigabilité AIRBUS

- Service d’analyse des vols AIR FRANCE Vous avez posé une question [au SNPL] sur l’adaptation des pilotes aux hautes technologies. Cette question il faut aussi la poser aux services supports : service support sécurité des vols à Air France, service navigabilité à Airbus. Les services supports n’ont pas compris les ASRs des pilotes, mais visiblement ils ne se sont pas compris entre eux non plus, c’est-à-dire entre AIRBUS et AIR FRANCE”

AF447

21 Oct 2025

📆 21 octobre 2025 – Jour 14 ⚖️

C’est au tour du 2ᵉ collège d’experts, dit de la « contre-expertise », d’être auditionné.

Ils sont accompagnés de M. BEYRIS et M. DE VALENCE du 1er collège afin de permettre un débat contradictoire.

Avant leur intervention formelle, la présidente demande aux deux collèges de commenter les diapositives présentées la veille par M. LAYRISSE, sur demande d’Airbus.

Les deux collèges remettent en cause certaines diapositives.

Du fait de l’allongement des présentations du 2ᵉ collège, il ne sera pas possible de revenir par questionnement sur ces différences d’interprétations.

Gilles LE BARZIC

M. LE BARZIC est entré dans l’armée de l’air en 1970.

Il a été pilote de chasse pendant 10 ans, puis pilote d’essai pendant 25 ans à la DGA.

Parmi les missions confiées au 2ᵉ collège, il indique qu’il y avait l’analyse du suivi ou non par le PF des barres de FD.

À l’aide d’un graphique où sont superposées des courbes représentant les ordres en tangage du FD et les actions du PF, il en déduit qu’il n’y a pas de corrélation.

Il précisera en fin de journée qu’il a eu accès à la vidéo d’Airbus reconstituant l’apparition et la disparition des barres de FD,

mais que, pour lui, cela ne change en rien ses conclusions.

La certification CS25 oblige à ce qu’un avion soit conçu avec une stabilité longitudinale statique (SLS) positive.

C’est-à-dire que lorsqu’on s’approche du décrochage et qu’on relâche le manche, naturellement, l’avion doit piquer du nez.

Les avions Airbus sont les seuls à ne pas respecter ce critère réglementaire.

Ils ont une SLS neutre : lorsque le pilote ne fait rien sur le manche, l’avion ne fait rien non plus, ce qui empêche l’avion de sortir de lui-même du décrochage.

Airbus a malgré tout réussi à faire certifier ses types d’avions grâce à deux conditions spéciales, dont la protection du décrochage en loi normale.

Il sous-entend que, si problème de conception il y a, ce n’est pas la faute du concepteur “qui propose”, mais du certificateur “qui accepte”.

Jean-Yves GRAU

M. GRAU est spécialiste en facteurs humains.

Il a débuté comme médecin de l’armée de l’air, puis a poursuivi comme chercheur dans un centre de médecine aéronautique spatiale, en ergonomie cognitive.

Il revient sur la chronologie du vol et remet en cause le commandant :

(choix d’aller se reposer lors du passage du FIT, OPL en place droite délaissé).

De la même façon, il critique l’absence de communication verbale systématique entre les deux OPL lorsqu’ils se sont retrouvés seuls au poste.

Lors de la déconnexion de l’AP,

« L’équipage n’annonce pas la panne, mais réagit de façon coordonnée. »

Il décrit, sous forme de listes très exhaustives, tous les manquements qu’il a constatés concernant le déroulement de l’événement — à tel point qu’avant la fin de sa présentation, la présidente le coupe pour lui expliquer qu’elle n’a rien compris.

Il résume alors :

« Ils ont fait n’importe quoi parce que la situation était complexe.

C’est toute la problématique de la formation. »

Débat contradictoire

M. DE VALENCE :

« Personne n’avait mis un scénario aussi complexe pour la formation.

L’ergonomie, ce n’est pas aussi simple que cela en a l’air.

Cinq alarmes en dix secondes : il faut être capable de les analyser et de les traiter.

Je reconnais qu’il est assez simple de dire “trajectoire”.

C’est de la théorie.

Lorsque vous êtes face à une telle situation et que tout vous saute à la figure,

on peut comprendre qu’il peut y avoir des réactions inattendues.

Ils se sont retrouvés face à une somme d’informations à traiter — et je parle en pilote de ligne —

qui dépassait ce qu’ils pouvaient faire. »

M. BEYRIS :

« Si la formation ne peut pas tout couvrir, est-ce qu’on pouvait diminuer l’impact de la panne ?

La compagnie aérienne et le constructeur pouvaient s’inspirer d’une dangerosité qu’ils n’avaient finalement pas correctement appréhendée.

Ils pouvaient former, mais surtout informer mieux. »

Finalement, M. BEYRIS résume certains concepts de facteurs humains qui sont désormais enseignés,

mais qui n’étaient pas appréhendés en formation au moment de l’événement, tels que :

- la tunnellisation attentionnelle,

- et la persévération.

AF447

20 Oct 2025

📆 20 octobre 2025 – Jour 13 ⚖️

Trois pilotes retraités sont cités ce jour par l’association Entraide et Solidarité AF447 : Catherine HOLM, Patrick LAYRISSE et Jean DAGUET.

Catherine HOLM

Mme HOLM a été pilote à Air France pendant 16 ans avant d’intégrer le BEA pendant 7 ans.

Elle a participé aux deux premiers rapports du BEA, à savoir les rapports « 1er mois » et « 6ème mois ».

À la question de la présidente sur l’inhibition à 60 kt de l’alarme décrochage, elle souligne que le problème n’était pas tant lorsque l’avion était en deep stall, mais dès le début de perte des informations de vitesse, où l’alarme stall aurait dû fonctionner au moins 4 secondes de plus qu’elle ne l’a réellement fait.

Ce problème d’inhibition, dès le début de l’événement, provient du fait que l’alarme dépendait de l’incidence mais également du Mach.

Or, toutes les vitesses étant perdues, l’incidence de déclenchement de l’alarme est remontée à 10°.

Ce point figure dans le rapport du BEA (chapitre 1.16.3.2).

Selon Mme HOLM, ce point relève d’une non-conformité réglementaire de déclenchement de l’alarme STALL.

Elle rappelle l’événement précurseur de la TAM du 12 novembre 2003, premier événement enregistré par Airbus et qui présente de nombreuses similitudes avec l’AF447, avec comme piège en moins pour la TAM les FD qui ont disparu mais sans réapparaître.

Lors de cet événement, le CDB, avec plus de 10 000 h de vol, s’est battu pendant près de 4 minutes pour garder le contrôle de la trajectoire.

D’après Mme HOLM, si cet événement avait été correctement pris en compte par Airbus, nombre de pièges présents lors de l’accident de l’AF447 auraient été corrigés.

Le rapport du BEA brésilien soulignait déjà l’insuffisance de la formation des équipages à ce type d’événement.

Elle évoque également la mise à jour du logiciel de contrôle du réchauffage des sondes au cours de l’année 2008 et insiste sur le fait que, côté accompagnement de la formation, ce qui compte, c’est la mise à jour des manuels comme le FCTM, accessible aux pilotes, et non “les conférences avec des chefs de secteur.”

Patrick LAYRISSE

Pilote retraité d’Air France ayant volé sur nombre de types d’avions, du DC3 au B777, en passant par le Super Guppy, M. LAYRISSE a été très actif sur deux forums internet dédiés à l’AF447, en postant près de 10 000 messages.

Il souligne le Safety First #5 d’Airbus, publié en décembre 2007, dans lequel il est écrit :

« La difficulté principale est de détecter rapidement une situation de vitesse douteuse.

Le temps de réaction est crucial, sinon l’avion peut décrocher. »

Il en déduit une contradiction de la part du constructeur, du fait de son absence de réaction.

Il fait une présentation détaillée des alarmes, des affichages, et surtout de l’absence d’affichage explicite à l’ECAM du problème d’information de vitesse, alors que les pannes étaient transmises par ACARS.

Selon lui :

« La vitesse est au cœur de l’activité opérationnelle.

Avoir placé la perte des vitesses en classe 2 — c’est-à-dire faisant seulement l’objet d’une mention en maintenance STATUS une fois au sol — est un manquement flagrant à la sécurité. »

Il conclut :

« Je me mets à la place des pilotes et j’imagine la confusion qui a dû être la leur.

Je remercie Dieu de ne m’avoir jamais mis dans cette situation. »

Jean DAGUET

M. DAGUET est également retraité d’Air France.

Il a notamment été instructeur sur A330/A340 et a vécu deux événements de pertes d’informations de vitesse sur A340.

À l’issue de la première, il reconnaît ne pas avoir fait d’ASR, seulement une longue description dans l’ATL.

Par contre, lors du deuxième événement, en vol de jour vers Bogota, il a réalisé la dangerosité de ce problème et, dès son retour sur Paris, il a été voir tous les services de sa division de vol A330/A340 :

le responsable du niveau pro et de l’instruction, l’OSV, et le responsable du BIT.

Il a découvert à cette occasion que ses propres événements n’étaient pas isolés et qu’Airbus cherchait une solution.

Ce n’est qu’après l’accident de l’AF447 qu’il a découvert l’existence d’une note détaillée chez Air Caraïbes.

Il souligne la différence de positionnement des sondes statiques entre l’A330-200 et les autres types d’avions, le premier étant le seul à nécessiter une correction d’altitude en fonction de la vitesse du fait de l’écoulement de l’air.

Il défend le commandant de bord Marc DUBOIS, indiquant qu’il était parfaitement logique de prendre le repos du milieu, soulignant qu’il faisait de même et qu’il avait pleine confiance dans la formation des copilotes.

Il rappelle également l’intervention des syndicats et des pilotes qui avaient menacé d’exercer leur droit de retrait, après l’accident, pour mettre la pression sur Air France afin d’accélérer le remplacement des tubes Pitot.

Le représentant ALTER lui livre la citation du Directeur de la navigabilité actuel d’Airbus, qui a déclaré lors d’une audience précédente :

« Je ne suis pas pilote de ligne, mais pilote privé ; j’ai déjà décroché avec mon instructeur, pousser sur le manche ne présente pas de difficulté particulière. »

M. DAGUET :

« C’est un défi à son intelligence.

C’est quelqu’un qui ne connaît pas l’Airbus.

Sur un avion d’aéro-club, c’est très rare d’avoir un avion qui déroule le trim de profondeur à plein cabré.

Il faut être un pilote suicidaire.

Sur Airbus, le pilotage en tangage reste avec une stabilité neutre, ce qui veut dire que le pilotage n’est pas du tout intuitif — à l’inverse d’un avion d’aéro-club.

Donc il ne suffit pas de pousser sur le manche.

Dans mes cauchemars, j’ai essayé d’imaginer comment j’aurais essayé d’en sortir.

Je pense que j’aurais réduit les moteurs pour éviter le couple cabreur, j’aurais poussé à fond sur le manche et j’aurais demandé au copi d’accentuer sur le trim à piquer.

C’est une manœuvre réservée à des pilotes d’essai. Et même eux, je crois qu’ils ne la font pas. »

L’avocat d’Airbus tente de le repousser dans ses retranchements, en lui faisant dire que lui-même a fait ce qui est prévu dans les livres : piloter la trajectoire en priorité.

M. DAGUET :

« Normalement, il y a un pilote qui s’occupe de la trajectoire et le deuxième qui s’occupe de la panne.

Nous étions les deux pilotes focalisés à gérer la trajectoire.

Je ne suis peut-être pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais nous n’avons pas réussi à traiter la panne.

Tout ça, c’est bien joli, c’est dans les livres.

Mais en croisière, sur la tête d’épingle, c’est irréaliste.

Là, il était nécessaire d’éditer une manœuvre d’urgence avec des items de mémoire : assiette 0, manette réduite.

Même quelqu’un qui n’est pas très intelligent peut l’appliquer. »

M. DAGUET termine en expliquant que, pour une telle situation, il faut descendre pour se créer des marges par rapport aux limites du domaine de vol.

AF447

16 Oct 2025

📆 16 octobre 2025 – Jour 12 ⚖️

Deux commandants de bord Air France, désormais à la retraite, sont cités par le ministère public (c’est-à-dire le parquet) : Philippe VARINOT et Jean-Philippe DEVIN.

Philippe VARINOT – Événement sur Saint-Martin

M. VARINOT décrit sa carrière commencée à la TAC, puis à TAT avant d’entrer à Air France en 1990.

Il devient CDB sur A320 avant de passer sur A330/340 et termine sa carrière sur B777.

Présidente :

« Avez-vous arrêté votre carrière de votre propre chef ? »

M. VARINOT :

« J’ai été déclaré inapte au simulateur par un instructeur missionné par la direction générale. »

Il décrit son événement du 10 septembre 2008, en route sur Saint-Martin en A340.

Ce jour-là, l’OPL est PF. Vol de jour, beau temps, pas de turbulence.

Ils rencontrent un voile nuageux de plus en plus opaque.

D’un seul coup, ils se retrouvent en IMC avec des turbulences.

Au bout de quelques minutes, la vitesse indiquée se retrouve à 100 kt sur les trois instruments, avec alarme STALL.

Il demande à l’OPL de déconnecter, de garder l’assiette et la poussée.

Une fois sortis du nuage, les vitesses reviennent.

Durant l’événement, ils ont pris 400 ft.

Ils ont rédigé un ASR et n’ont jamais eu de nouvelles, jusqu’à ce que son OPL l’appelle un an après l’accident, car il était convoqué par la GTA.

M. VARINOT :

« Je n’ai pas appliqué la procédure IAS DOUTEUSE, car cette procédure de mémoire s’appliquait au décollage et à l’atterrissage, et pas à haute altitude. »

Il évoque un autre événement, postérieur à l’accident, cette fois-ci sur Caracas, au cours duquel il a subi un vario de +6000 ft/min.

Sur une question de Maître CHERIFI, il évoque l’auto-trim et la vis sans fin qui permet de positionner le PHR :

« Lorsqu’il est en butée à piquer ou à cabrer, l’auto-trim demande énormément de temps. »

Sur une question de l’avocat général, concernant l’inhibition de l’alarme STALL en dessous de 60 kt et la conception des avions Airbus, il déclare :

« Globalement, de mon point de vue – cela n’engage que moi –, les ingénieurs s’amusent à faire des avions pour se faire plaisir.

C’est la vision que j’ai. Oui, c’est au pilote de s’adapter.

[…] Vous amenez un avion de chasse à la verticale, il a une vitesse nulle et, pour autant, il ne décroche pas.

[Dans l’aviation civile], on ne parle pas d’incidence, on ne parle que de vitesse et d’assiette.

L’alarme doit sonner, point barre. C’est basique.

[…] Je ne dis pas qu’ils le font volontairement, loin de là, mais vingt ans après, cela amène à un accident. »

Jean-Philippe DEVIN

Au cours de cette audition, la présidente de la cour informe que M. DEVIN n’a pu être « atteint » afin de lui présenter l’ordre à citer et que, par conséquent, il n’est pas présent ce jour.

Elle fait la lecture de son audition du 12 octobre 2009 devant la GTA :

Il a connu un problème de perte d’indications de vitesse le 3 août 2008, de retour de Chicago.

Ils ont eu une alarme, mais pas de déconnexion de l’AP.

Lorsque le PF a déconnecté l’AP, ils ont eu une alarme STALL.

Une fois les turbulences passées, ils avaient pris 400 ft.

Il évoque la contradiction entre la procédure constructeur et la procédure Air France, indiquant que :

« L’une demande de ne rien faire, alors que l’autre demande de prendre 5° d’assiette et de mettre la poussée continue. »

AF447

15 Oct 2025

📆 15 octobre 2025 – Jour 11 ⚖️

L’audience du 15 octobre a pour but d’entendre des pilotes de ligne qui ont vécu des événements similaires à ceux du vol AF447.

En effet, plusieurs événements précurseurs avaient eu lieu avant cet accident au sein d’Air France, mais également d’autres compagnies comme Air Caraïbes.

Leurs témoignages se passent de commentaires.

De fait, ils n’ont subi de la part des avocats d’Air France et d’Airbus que peu de questions, tant ils mettent à mal leur défense.

Témoignage de M. Jérôme AGNIEL

A volé sur tous les types d’Airbus long-courrier à Air France et a effectué sa qualification A340 chez Airbus.

M. AGNIEL :

« Le 16 août 2008, nous étions en contact avec Khartoum, via Djibouti, sur un trajet Paris–Antananarivo, au FL370, au crépuscule, en ciel clair.

Progressivement, nous sommes entrés dans la couche et une odeur de brûlé a été ressentie au cockpit ainsi qu’entre les rangs 3 et 14.

J’ai activé le signal Seat belts ON en raison des turbulences croissantes et j’ai fait l’annonce :

“Ici le poste de pilotage, PNC assis attachés, turbulences.”

En l’espace d’une minute, nous avons eu les alarmes sonores et visuelles de la déconnexion de l’AP, suivies d’alarmes ambres : ADR DISAGREE, IAS DISCREPANCY, RUDDER TRAVEL LIMIT, WINDSHEAR DETECT FAULT, puis l’alarme STALL, à plusieurs reprises.

J’ai repris le pilotage en manuel.

À la première alarme, nous avons été stupéfaits, mon copilote et moi.

À la deuxième, le PFD du copilote était entièrement rouge avec une vitesse à 100 kt, tandis que sur le mien la vitesse affichait “Green dot -15” avec un speed trend de -50.

Le dépouillement du vol a montré une chute de Mach de 0.80 à 0.705.

Nous étions à 3 kt du décrochage.

J’ai décidé de mettre l’avion en descente.

La stabilisation s’est faite au FL340 avec des vitesses redevenues cohérentes.

J’ai alors appliqué une action non prévue par les manuels : 2,5° d’assiette et 90 % de poussée, ce que je savais être adapté à mon avion. »

M. AGNIEL :

« Mon copilote a eu un effet de sidération, et le message Mayday a permis de le sortir de cet état. »

Présidente :

« Parlez-nous de l’alarme STALL… »

M. AGNIEL :

« À l’époque, on distinguait deux types de décrochage : le lent et le décrochage à haute vitesse.

J’ai donc pris deux secondes avant d’agir, pour éviter une sur-réaction. »

Présidente :

« Comment cet incident a-t-il été traité par la compagnie ? »

M. AGNIEL :

« J’ai rédigé un ASR très complet, en collaboration avec mes deux copilotes.

J’avais demandé le dépouillement de mes paramètres de vol et j’ai rencontré mon encadrement à mon retour.

Je suis allé plusieurs fois voir le pôle technique, qui m’indiquait qu’Airbus était informé.

Je n’en ai plus entendu parler. »

Présidente :

« Vous avez indiqué qu’il n’y avait pas d’entraînement en Alternate Law à haute altitude.

Peut-on transposer le pilotage en basse altitude à celui de la haute altitude dans cette loi ? »

M. AGNIEL :

« Je ne pense pas. C’est différent. »

Présidente :

« Je reviens sur le stall. Vous avez dit que vous aviez été formé à l’approche du décrochage, mais pas au-delà ? »

M. AGNIEL :

« Non, pas sur avion de ligne. »

M. AGNIEL :

« J’ai volé plusieurs fois avec le PM du vol Rio–Paris, notamment en septembre 2008, où notre vitesse en croisière est passée de Mach 0.82 à 0.76 sans raison apparente.

Il a travaillé de manière tout à fait standard.

Nous n’étions pas proches, mais j’appréciais son calme et son professionnalisme. »

Maître JAKUBOWICZ :

« Merci, car on a le sentiment que vous vous êtes retrouvé dans une situation quasi identique.

Vous avez indiqué en première instance que les turbulences rendaient difficile la lecture des instruments de secours. »

M. AGNIEL :

« Oui, à ce moment-là, on ne pouvait rien lire.

Cela n’aurait servi à rien, car, au sol, après dépouillement, j’ai constaté une panne des trois sondes Pitot. »

Maître JAKUBOWICZ :

« Sur la conception de l’avion, Airbus disait : Un Airbus, ça ne décroche pas. »

M. AGNIEL :

« Je confirme ce que j’ai dit en première instance :

on considérait inutile de s’entraîner au décrochage, car l’avion ne pouvait pas décrocher.

De plus, un pilote d’essai réalise ce type d’exercice dans un espace libre, sans trafic, avec son propre contrôle, ce qui n’a rien à voir avec la réalité du vol commercial. »

ALTER :

« Estimez-vous que la dangerosité de cet incident était telle que vous étiez passé très près d’un crash ? »

M. AGNIEL :

« On essaie simplement de sauver sa peau. »

Témoignage de M. Derry GRÉGOIRE

Ancien Commandant de bord A330/340 à Air France.

Présidente :

« Est-ce que vous avez une idée de ce qui s’est passé pour l’AF447 et avez-vous été confronté à ce genre d’incident ? »

M. GRÉGOIRE :

« Oui, j’ai été concerné.

J’ai eu un givrage, sans gravité particulière, lors d’un vol depuis Canton en A340.

Nous traversions un front de mousson au FL315, avec beaucoup de cumulonimbus et des feux de Saint-Elme, un peu de turbulence, à Mach 0.78.

Au cours du vol, j’ai constaté un problème de variation de vitesse ; du côté du copilote également, avec des excursions de ± 100 kt.

J’ai pu maintenir la situation et j’ai dit à mon copilote : “Ne touche à rien.” »

M. GRÉGOIRE :

« J’ai étudié le rapport du BEA et je me suis forgé une idée issue de mon expérience.

Il y a eu un problème de pilotage, d’identification et de formation.

Le contexte était très particulier : de nuit, sur une route océanique, avec une barrière nuageuse devant et un virage de 12° à gauche.

Les pilotes ont reçu plusieurs alarmes, mais aucune ne leur indiquait qu’ils avaient un problème de vitesse.

Au moment où ils ont perdu l’A/THR et le PA, l’avion s’est incliné à droite.

La dégradation de la loi normale à la loi Alternate a entraîné un sur-contrôle, et il y a eu une action à cabrer.

Pendant environ 42 secondes, ils ont rencontré des difficultés de pilotage.

Ce ne sont pas des pilotes d’essai ; les pilotes de ligne cherchent à rester au centre de l’enveloppe de vol.

Au bout de 42 secondes, l’avion était stabilisé.

Sans avoir appliqué la checklist, ils étaient dans le cas de l’Unreliable Airspeed en assiette et poussée.

Puis l’alarme STALL a retenti pendant 54 secondes, incomprise, entraînant une déstabilisation et la perte de contrôle.

La panne était intermittente (alarmes, Flight Directors), ce qui compliquait la tâche des pilotes.

Le startle effect a également joué un rôle.

L’Airbus est une machine très simple quand tout fonctionne, mais quand quelque chose ne marche plus, cela devient terriblement complexe.

Les pilotes ne connaissent pas la totalité des systèmes, et les ingénieurs non plus, car ils en ont une vision parcellaire. »

M. GRÉGOIRE :

« Concernant mes entraînements, j’ai effectué le décrochage lors de ma qualification A320, mais je n’ai pas souvenir d’une séance à haute altitude.

Pour la panne d’IAS douteuse, elle était simulée au décollage jusqu’à 25 000 ft.

Dans mon cas, je ne l’ai pas appliquée, car elle aurait déstabilisé le vol.

Cette procédure n’était pas adaptée à une panne d’indication de vitesse à haute altitude. »

Présidente :

« La procédure Unreliable Airspeed est-elle adaptée ? »

M. GRÉGOIRE :

« Il faut tenir compte du startle effect et de l’absence d’un affichage clair de la vitesse.

Lors des entraînements au simulateur, cet effet n’existait pas.

Après l’AF447, les vols d’entraînement ont intégré cet aspect, mais au simulateur, on sait qu’on ne risque pas sa vie. »

Présidente :

« S’agissant des lois de pilotage ? »

M. GRÉGOIRE :

« Le trim de profondeur était calé à 13°, probablement la valeur maximale.

En poussant sur le manche, le taux de dé-cabrage est d’environ 0,5°/s.

Lorsque les pilotes ont poussé, la réaction a été lente.

Quand l’alarme STALL réapparaît à 60 kt, les Flight Directors reviennent également, ce qui entretient la confusion.

Le pilote de ligne a tendance à se raccrocher au FD et à oublier l’assiette. »

Présidente :

« L’alarme STALL est-elle contre-intuitive ? »

M. GRÉGOIRE :

« Oui.

Le caractère aléatoire et intermittent de la panne n’a pas facilité la compréhension de la situation.

Cette instabilité a fortement contribué. »

AF447

14 Oct 2025

📆 14 octobre 2025 – Jour 10 ⚖️

L’audience d’aujourd’hui s’attache à entendre une nouvelle fois les experts du premier collège sur l’impact des tubes Pitot, mais aussi un représentant d’Airbus, venu présenter trois vidéos dites « pédagogiques ».

Les sondes et le Probe Heat Computer

Les sondes sont dégivrées et gouvernées par le Probe Heat Computer, remplacé peu de temps avant l’accident.

Le laps de temps de déclenchement de l’alarme de défaut de réchauffage avait été augmenté à cinq secondes, et une hypothèse avait été que cela avait été la cause du dysfonctionnement des sondes.

Des essais, intégrant le vieillissement des sondes, ont été menés, et cette hypothèse a été écartée.

Les Experts :

« Les sondes se sont malgré tout bouchées pendant 54 secondes, car l’avion est entré dans une cellule très active, non pas dans de l’ice crystal, mais d’abord dans des grêlons se transformant en cristaux de glace au bout d’un certain temps de vol. »

La Présidente :

« L’événement originel est le givrage des sondes. Je ne parle pas de causalité, mais d’événement originel. »

Discussion sur la loi Alternate

La Présidente :

« Hier, on nous a dit que le pilotage en loi Alternate n’a aucune conséquence sur le pilotage et que, pour Airbus, c’est une amélioration du pilotage, même si les protections disparaissent. »

Les Experts :

« Effectivement. L’avion est plus sensible latéralement. »

« Dans le cas de la loi Alternate 2B, on ne rentre pas dans le cadre de la certification. On est dans un cadre de certification d’un avion à commandes électriques en loi Normal, et dans le cas d’une loi dégradée, le texte de certification n’est pas le même.

C’est une spécificité propre à Airbus et non à d’autres constructeurs. Pour nous, c’est une forme de contradiction.

Pour Airbus, la loi Alternate 2B, c’est comme un avion normal, mais un avion normal a une stabilité longitudinale. »

« L’alarme stall est aussi une conséquence du givrage des sondes. Elle a également contribué à perturber l’appréciation de l’équipage. »

La Présidente :

« Quand un pilote entend une alarme stall, ne se dit-il pas que cela n’a rien de bon ? »

Les Experts :

« Non, cela veut dire qu’on décroche. Mais généralement, elle se produit quand on s’y attend : à basse vitesse, en approche, etc.

Lors des entraînements, les équipages s’y attendent.

La problématique ici, c’est que tout arrive en même temps : plus d’AP, plus d’AT, et l’alarme stall. »

Entraînements et simulateur

La Présidente :

« Peut-on aujourd’hui se remettre dans la même situation au simulateur ? »

Les Experts :

« À l’époque, non.

On simulait une panne des deux ADR, mais la situation rencontrée par l’AF447 n’était pas reproductible.

Les simulateurs ne pouvaient pas reproduire la sortie du décrochage.

Aujourd’hui, c’est possible.

En revanche, on faisait déjà des entraînements aux IAS douteuses. »

La Présidente :

« Quand tout arrive en même temps, qu’est-ce qu’il se passe dans la tête des pilotes ? »

Les Experts :

« Inévitablement, il y a du stress, de la crispation, et le pilotage s’en trouve affecté.

Mais pas au point de ce qu’a connu l’AF447. »

« La réaction du pilote à l’alarme stall, notamment son interruption, pose problème : à ce moment-là l’avion n’est pas récupérable, mais cela va à l’encontre de la certification, car l’alarme doit s’arrêter quand on sort du décrochage.

Or, ici, on n’en sort pas, mais l’alarme s’arrête. »

Interventions des parties civiles et syndicats

ALTER :

« À la première instance, vous aviez été précis en disant que lorsque les pilotes ont mentionné les vitesses, c’était un simple constat et non une analyse de la panne des IAS douteuses. »

Expert :

« Effectivement. “On a perdu les vitesses, alors ?” n’est pas formulé comme une information, mais comme une interrogation. »

ALTER :

« Ce n’est donc pas un stimulus déclenchant la check-list ? »

Expert :

« Je réfléchis et je me place dans le contexte de l’entraînement des équipages :

la première chose qu’ils ont observée, c’est une fluctuation des vitesses.

À partir de là, les vitesses sont douteuses.

Mais dans le cas de l’AF447, elles ont chuté, et dans d’autres cas similaires, certains pilotes ont pensé à une panne des systèmes. »

SPAF :

« On parle beaucoup de la loi 2B. J’ai été pilote sur Airbus pendant 16 ans, et encore aujourd’hui, on ne parle pas de séparation entre 2B et 2C. »

Les Experts :

« De mémoire, il y a un tableau dans la documentation qui décrit ces différentes lois. »

SPAF :

« Je vous certifie que cela n’apparaît pas. »

Questions des avocats

Avocat des familles :

« L’accident aurait-il pu être évité, et si oui, par quel moyen ?

Vous n’aviez pas répondu à l’époque.

Aujourd’hui, êtes-vous toujours d’accord avec vos conclusions initiales ? »

Les Experts :

« Si les douze points soulevés par nous à l’époque avaient été réglés, alors oui. »

Échanges avec Airbus

Airbus :

« Existe-t-il des cas où la maîtrise de la trajectoire repose sur une documentation papier ? »

Expert :

« Non. »

Airbus :

« Le givrage a-t-il un impact sur la trajectoire de l’avion ? »

Expert :

« En haute altitude, non, car la glace ne s’accumule pas sur les surfaces de l’avion. »

Airbus :

« Après la déconnexion du pilote automatique, les informations disponibles permettaient-elles de maîtriser la trajectoire ? »

Expert :

« Oui, sous réserve de maîtriser la poussée des réacteurs. »

Airbus :

« Les éléments et les compétences acquises durant la formation permettaient-ils de faire face à la situation rencontrée ? »

Expert :

« Oui.

On ne pourra jamais tout reproduire au simulateur, mais la formation suppose que les équipages puissent transposer à d’autres situations ce qu’ils ont appris. »

Airbus :

« Vous qui connaissez la documentation Airbus, êtes-vous d’accord qu’Airbus a toujours préconisé de respecter l’alarme stall ? »

Expert :

« Oui. »

Airbus :

« ALTER vous a interrogé sur la perception qu’avait l’équipage de l’accident.

Mais le PF dit : “On n’a pas une bonne annonce de vitesse.”

Le PNF lui répond : “On a perdu les vitesses alors ?”

Nous ne sommes pas face à un équipage découvrant la problématique des vitesses. »

Expert :

« Ils n’ont pas prononcé le mot clé IAS douteuse.

La perte de contrôle verticale a été perçue, mais pas celle des vitesses. »

Controverse autour d’une vidéo d’Airbus

Une des vidéos d’Airbus est une reconstitution de l’accident avec des acteurs.

Air France :

« L’une des vidéos est une mise en scène indécente de l’accident et porte atteinte à la mémoire des pilotes. »

Avocat général :

« Cette reconstitution est malvenue et nous préférerions nous en passer. »

Airbus :

« Nous considérons qu’il n’y a pas d’atteinte, seulement la volonté d’apporter des éléments à la recherche de la vérité.

Si vous le souhaitez, nous pouvons la projeter sans le son, pour ne voir que ce qui se passe dans le cockpit. »

Présidente :

« Une longue information judiciaire a été diligentée, ce qui nous amène 16 ans après l’accident.

Et maintenant, on nous dit qu’une nouvelle vidéo va nous éclairer ?

Cela m’interpelle. »

Airbus :

« Ce n’est pas une reconstitution, c’est un outil pédagogique. »

Après une interruption de séance, la cour écarte la pièce fournie par Airbus, considérant qu’elle porte atteinte à la mémoire des pilotes et qu’elle n’apparaît ni utile ni nécessaire à la recherche de la vérité.

Au final, Airbus se prendra aussi les pieds dans le tapis, car une des deux vidéos montrera que les FD ont, en réapparaissant, contribué à déstabiliser la compréhension des pilotes.

AF447

13 Oct 2025

📆 13 octobre 2025 – Jour 9 ⚖️

Le tribunal auditionne aujourd’hui deux témoins cités par Airbus :

Reinhard LERNBEISS et Yann LARDET.

Reinhard LERNBEISS

Ingénieur, pilote et instructeur A320. Il officie actuellement sur 777 chez Austrian Airlines.

Yann LARDET : ancien chef pilote dans l’armée de l’air, recruté en 2011 par Airbus.

Il a passé sa qualification A330 chez Air France et est actuellement VP Flight Operations Support & Training Standards chez Airbus.

Airbus insiste sur le fait que M. LERNBEISS n’a aucun lien contractuel avec eux et note également son expérience sur Boeing.

Avocat d’Airbus :

« En tant qu’instructeur, quels sont les principes que vous enseignez aux pilotes en matière de gestion de panne ? »

M. LERNBEISS :

« Premièrement, reprendre le contrôle et ensuite s’occuper d’identifier la panne.

Si on a une mauvaise indication de vitesse, en premier stabiliser la trajectoire.

C’est un principe que nous enseignons à tout pilote, quelle que soit la taille de l’avion…

C’est quelque chose qui d’instinct n’est pas évident. La même chose est valable pour la vitesse. »

L’effet de surprise ? L’effet tunnel ? Balayés d’un revers de phrase…

Les instruments de vol en face des yeux du pilote sont là pour ça !

M. LERNBEISS exprime calmement le fait que l’alarme STALL est « quelque chose de simple, même sur les petits avions ou les planeurs » et « qu’il ne faut pas se questionner, le pilote doit suivre et réagir ».

Quant à la connaissance du fait que cette alarme s’arrêtait en dessous de 60 kt :

« En tant qu’ingénieur je le savais, mais l’avion n’est pas censé se trouver en dessous de 60 kt. »

Plus de deux ans après avoir été entendu lors de la première audience, le discours de M. LERNBEISS semble avoir changé, et la Présidente rappelle ce qu’il avait déclaré en première instance :

« …c’était un vol de nuit, il y a des questions que les pilotes doivent se poser. Lorsqu’on perd les indications de vitesse, il y a une procédure à suivre (déconnecter les automatismes), cela veut dire que l’avion est pilotable après la panne de vitesse et qu’on a une incidence qui va bien…

Même les meilleurs pilotes font des erreurs. On a peu de temps pour comprendre le problème.

Avec le startle effect, la peur peut conduire à une situation catastrophique.

Il y a un effet de tunnellisation de la vision. On n’a qu’une vision partielle du problème.

On le voit dans le simulateur. Au simulateur, on peut mettre quelques secondes ou minutes pour trouver la solution. »

Présidente :

« Est-ce que vous savez que les pilotes n’ont jamais perçu qu’ils étaient en situation de décrochage ? »

M. LERNBEISS :

« C’est une très bonne question. De mon point de vue, je n’ai aucune idée de pourquoi ils ne l’ont pas perçu. »

Présidente :

« Effet tunnel, est-ce que la notion de troubles visuo-auditifs vous parle ? »

M. LERNBEISS :

« Je suis instructeur, je suis spécialisé en ingénierie, je n’ai pas de vision éclairée en facteurs humains. »

Présidente :

(Note d’audience du 24 octobre 2022)

Le tribunal rappelle les déclarations de M. LERNBEISS :

« Tout pilote dans sa carrière vit à un moment un stress très aigu. »

Le tribunal :

« Cela vous est-il arrivé ? »

Après avoir plusieurs fois esquivé la réponse et devant plusieurs rappels de la présidente, M. LERNBEISS finit par avouer :

« Oui, j’ai eu une situation similaire.

On a rencontré une onde orographique, l’avion est monté beaucoup plus fort que ce qu’il est capable de faire avec ses performances.

J’ai cru à un problème d’instrument.

J’ai appliqué la procédure UNRELIABLE AIRSPEED, mais la vitesse était bonne, c’était juste à cause des conditions météo qui faisaient monter l’avion.

J’ai quand même réussi à reprendre le contrôle, c’était une situation à haut stress. »

Une question de l’avocat d’ALTER nous apprend que c’était de jour et en contact visuel avec le sol…

Question de l’avocat des familles de victimes :

« On a un peu l’impression, en vous écoutant depuis deux heures, qu’avec vous aux commandes le drame ne se serait pas produit.

Est-ce que je me trompe ? »

M. LERNBEISS :

« C’est une question très directe.

Car on parle de pilotes qui ont fait des erreurs.

Bien sûr, je vous dirais que “non”.

Mais on est tous des êtres humains. »

Question du représentant pilote du SPAF :

« Est-ce que les simulateurs représentent à 100 % la réaction de l’avion à haute altitude et à haute incidence ? »

M. LERNBEISS :

« De mon expérience, je n’ai pas eu de décrochage sur Airbus, mais je l’ai fait sur B777 au FL240, et le comportement était similaire au simulateur. »

Audition de Yann LARDET

« Je voudrais partager une pensée que je ressens très profondément pour les familles des victimes.

J’espère que le témoignage que je vais apporter aujourd’hui va permettre de répondre à certaines questions, de lever certains doutes. »

M. LARDET sera félicité de manière ironique par l’avocat des familles de victimes pour sa chorégraphie sans faille avec les avocats d’Airbus, pendant laquelle il démontre — en alternant piques et flatteries — que :

« Le constructeur n’a aucun rôle dans la formation.

C’est uniquement sous l’autorité de l’exploitant.

Je peux en témoigner en tant qu’élève : Air France avait un niveau de formation très exigeant. »

Quant à l’équipage :

« Dans le cas du vol AF447, pendant la 1re minute, si à n’importe quel moment l’équipage avait choisi d’appliquer de mémoire 5° d’assiette, poussée montée, il aurait eu le temps…

Le pilotage en loi alternate ne présente pas de difficulté particulière, [d’autant plus que] les turbulences enregistrées par les instruments de bord étaient légères. »

Présidente :

« La cour comprend bien que l’avion soit pilotable en loi alternate, sinon cela ne servirait à rien qu’Airbus l’ait mise en place.

Ce que dit la cour, c’est que la loi alternate change le pilotage. »

Avocat des familles de victimes :

« Pour vous, un pilote normal peut faire face à cette situation ? »

M. LARDET :

« Les conditions rencontrées par les pilotes de l’AF447 n’étaient pas extrêmement difficiles.

Les pilotes d’AF peuvent faire face à des situations plus difficiles. »

Avocat des familles de victimes :

« Vous avez au moins le mérite de votre franchise : vous dites que votre responsabilité repose uniquement sur les épaules des pilotes. »

AF447

9 Oct 2025

📆 9 octobre 2025 – Jour 8 ⚖️

Cette journée est consacrée à l’audition de deux personnes citées par Airbus : Vincent Correa et Didier Robin.

Vincent CORREA – Réglementation

Professeur de droit aérien à l’Université McGill de Montréal, M. CORREA travaille régulièrement au côté d’Airbus comme consultant.

Il nous retrace l’évolution de la réglementation depuis la convention de Chicago en 1944 avec la création de l’OACI jusqu’à 2003 et la naissance de l’EASA.

Il introduit la notion de certificat de type d’un côté (EASA) et d’immatriculation de l’autre (DGAC).

Il décrit le flux de transmission réglementaire des évènements :

une compagnie aérienne a l’obligation de rapporter les évènements à la fois au constructeur et à l’autorité nationale.

Le constructeur, lui, a l’obligation de faire remonter les évènements unsafe condition à l’EASA.

L’autorité nationale doit également faire remonter les évènements à l’EASA.

Ensuite, le concepteur émet un bulletin de service (BS / Service Bulletin – SB) s’il identifie qu’une modification doit être effectuée, et demande à l’agence européenne d’émettre une consigne de navigabilité (CN / Airworthiness Directive – AD).

Ou bien l’agence européenne peut décider seule d’émettre une CN.

Après cette présentation, les avocats des parties civiles mettent en exergue la légèreté qui existe dans la relation de confiance qui prévaut entre Airbus et l’EASA.

Cette dernière se contente souvent de vérifier la conformité à la vue des documents.

Le professeur atténue ces accusations en invoquant la jeunesse de l’agence européenne, qui se devait au contraire d’être exigeante pour faire ses preuves.

Il compare la situation avec celle de la FAA, qui a énormément délégué à Boeing — avec les résultats que l’on connaît.

Il souligne d’ailleurs que, concernant le B737 MAX, la première autorité à avoir réagi n’était pas l’autorité de certification, mais l’autorité d’immatriculation chinoise.

Le professeur de droit évoquant uniquement la réglementation, Maître JAKUBOWICZ rappelle que l’expert M. ARNOULD avait expliqué quelques jours plus tôt que le réglementaire est le niveau 0 de la sécurité.

Le SPAF intervient pour demander si l’EASA avait entièrement vérifié l’étude du givrage sur les sondes pitot, ce à quoi M. CORREA a répondu :

« Oui, ils sont capables de vérifier. Je ne sais pas si cela a été fait. »

Didier ROBIN – Service navigabilité AIRBUS

M. ROBIN commence sa présentation par le concept de “continuum de sécurité”.

Le point central de ce concept est l’aéronef, puis on élargit le cercle à l’opérateur, l’équipage, l’entraînement des équipages, pour finir à l’environnement autour de l’avion (le contrôle aérien).

La présidente porte ses questions sur les sondes AA et les évènements précurseurs.

M. ROBIN répond que les évènements remontés par ASR et la signature du comportement des équipages n’avaient pas fait ressortir de difficulté particulière face à la perte des informations de vitesse.

Les questions des parties civiles portent sur les sondes pitot, notamment sur le tableau qu’avait montré Airbus à Air France dès novembre 2008, qui fait état d’une récurrence nettement moindre d’évènements impliquant les sondes BA et Goodrich que les sondes AA.

M. ROBIN explique en substance que “ce n’est pas si simple”.

Le représentant d’ALTER demande la signification de quelques sigles (CFIT, MAC, LOC-I) utilisés dans la nomenclature de base de la sécurité des vols.

M. CORREA est bien en peine de répondre et s’agace.

Ensuite, il lui est demandé si la signature du comportement des équipages dans les évènements précurseurs avait été étudiée concernant l’alarme STALL.

M. CORREA répond qu’ils ont étudié la signature du comportement des équipages à la perte des informations de vitesses.

La question est renouvelée.

M. CORREA finit par lâcher :

« Je ne suis pas pilote de ligne, je suis simple pilote privé, j’ai déjà fait un décrochage avec mon instructeur, ce n’est quand même pas compliqué de pousser sur le manche. »

- Mme LAMY, présidente de l’association Entraide et Solidarité vol AF447 : “Nous sommes le 31 mai 2009, à l’aéroport de Rio, vol AF447. Vous savez que cet Airbus a des sondes Pitot AA qui comptent plus de 19 000 h, alors qu’elles sont corrodées au bout de 10 000 h. Vous savez que des évènements se sont multipliés depuis un an. Vous savez qu’Air Caraïbes a immobilisé au sol ses avions pour changer les sondes. Il est 19 h 30, montez-vous dans cet avion ?”

- M. ROBIN : “[..] J’aurais confiance dans l’avion. Cependant, vous n’avez pas mis dans votre question l’exploitant et l’équipage.”

- M. CAIL (délégataire d’Airbus) : “J’entends la douleur qui est la vôtre et je voudrais manifester mon émotion. Oui, je monterais dans l’avion. Oui, je serais monté dans l’avion.”

AF447

8 Oct 2025

📆 8 octobre 2025 – Jour 7 ⚖️

Sont cités à la barre Patrick GOUDOU, directeur exécutif de l’EASA en 2009, Pierre BERNARD, directeur technique PN à la DGAC, et Maxime COFFIN, directeur du contrôle et de la sécurité DGAC.

Patrick GOUDOU

Polytechnique 1970, Sup Aéro. Il devient directeur exécutif de l’EASA en 2003 à sa création et y effectue deux mandats de 5 ans.

L’EASA reçoit la 1ère alerte en provenance d’Air Caraïbes, transmise par la DGAC.

Il ressort des questions de la présidente que l’EASA ne pouvait pas imposer une reclassification des risques de chaque panne, mais pouvait émettre une consigne de navigabilité qui ne viendra qu’après l’accident.

M. GOUDOU explique le nombre d’occurrences de défaillances admises en fonction de la criticité :

- 10⁻⁵ pour majeur,

- 10⁻⁷ pour dangereuse,

- 10⁻⁹ pour catastrophique.

Cela veut dire, pour majeur, qu’il fallait rester en deçà de 1 événement pour 100.000 vols.

- M. GOUDOU : “Avant l’accident, compte tenu du nombre de cas et du nombre d’heures de vol, on était largement en dessous des 10⁻⁵. Après l’accident, de nouvelles occurrences antérieures sont remontées et ont été rapportées à Airbus. Comme on risquait de s’approcher des 10⁻⁵, on a émis une CN [consigne de navigabilité] qui demande de mixer entre elles les sondes installées sur les appareils : une Goodrich et deux BA.”

- La présidente : “Donc on a considéré à ce moment-là qu’il était prudent par précaution de mettre des sondes Goodrich ?”

- M. GOUDOU : “Oui.”

- Maître KOUBBI (avocat des familles de victimes) : “C’était classé majeur sous réserve d’un entraînement adéquat ?”

- M. GOUDOU : “Lors des réunions, on n’a pas vu le besoin de lancer quoi que ce soit sur la formation.”

- Maître HOCQUET (avocate du SNPL) : “Comment avez-vous fait le test de la procédure IAS DOUTEUSE ?”

- M. GOUDOU : “Qu’au simulateur.”

- Maître HOCQUET : “Donc on attend 10⁻⁵ ?”

- M. GOUDOU : “Si, on a agi avant [les 10⁻⁵].”

- Maître HOCQUET : “Mais après [l’accident].”

- Maître PETIT (avocat d’ALTER) : “On a l’impression que ce n’est pas l’accident qui a déclenché la CN, mais l’occurrence des pannes ?”

- M. GOUDOU : “Vous avez parfaitement raison, ce n’est pas l’accident qui a déclenché la CN. Mais avec l’accumulation des événements on approchait 10⁻⁵.”

- Intervention du représentant ALTER : “Si l’on ne s’était pas approché des fameux 10⁻⁵, est-ce qu’il aurait fallu avoir deux accidents pour que l’EASA publie une CN ?”

Le représentant ALTER fait ressortir qu’aucun Safety Information Bulletin n’a été publié avant l’accident, et que celui sorti après l’accident avait uniquement pour vocation à confirmer la navigabilité de l’A330 :

“We confirm that the AIRBUS A330 type and all other AIRBUS aircraft types are airworthy and safe to operate.”

Pierre BERNARD et Maxime COFFIN

La présidente lit l’audition précédente de M. COFFIN où il apparaît que la base ECCAIRS était difficilement exploitable et que tout reposait sur l’humain pour détecter des signaux faibles.

Elle fait part de sa surprise face au décalage entre la performance de l’aviation civile et le côté archaïque de la base ECCAIRS.

L’email de François FRANÇON, CDB Air France et OCV, qui alerte sur les événements d’Air Caraïbes, est évoqué.

Il s’ensuit un long échange sur la réaction de la compagnie et la lenteur de la réponse de l’EASA.

La sœur d’un passager décédé intervient avec l’autorisation de la présidente.

Elle fait ressortir le décalage entre le traitement froid, clinique de la DGAC et le manque d’investissement personnel, humain, de la part de M. COFFIN, et lui demande pourquoi il n’a pas “creusé” pour avoir “des éléments”.

Elle termine son intervention par ces mots :

“Si chacun avait fait un tout petit peu quelque chose, on n’en serait pas là.

Qu’avez-vous fait au sein de la DGAC, qu’avez-vous fait ?”

Monsieur COFFIN, empreint d’émotion, s’excuse :

“Je suis peut-être passé à côté de la gravité de ce que vous voulez dire. (…)

Notre système est imparfait, entre autres parce que nous sommes des hommes et des femmes.”

AF447

7 Oct 2025

📆 7 octobre 2025 – Jour 6 ⚖️

Citation d’Étienne LICHTENBERGER

L’audience est consacrée intégralement à la citation du directeur de la sécurité d’Air France au moment des faits. Après une longue carrière de pilote commencée en 1970, il finit directeur de la sécurité d’Air France en 2009 avec pour tâche de déployer le Système de Gestion de la Sécurité (SGS ou SMS en anglais). Il part à la retraite en 2013 pour devenir consultant chez Air France Consulting. Il est toujours lié contractuellement à la compagnie, notamment dans le cadre de l’AF447.

ASRs

Après un échange sur les causes de l’accident, la présidente l’interroge sur les ASRs.

M. LICHTENBERGER rappelle que tous les ASRs ont été pris en compte et transmis à la DGAC et à Airbus, même s’ils n’ont pas fait l’objet de réponse individuelle. Il a reçu personnellement le “CDB du Tana” et réfute le fait que certains auraient été éconduits par le service SV. Ses services ont même, pour certains des incidents reportés, prélevés les DFDR pour transmettre encore plus d’informations à Airbus.

Séance E33

Une séance de simulateur avait été mise en place en 2007, avant le début des premiers événements et consistait en quatre exercices : tours de piste, approche à vue, démonstration du GPWS pour se terminer par un départ de Rio avec un problème d’indication de vitesses en dessous de l’altitude de sécurité.

Cet exercice effectué à basse altitude devait permettre un traitement complet de la procédure IAS DOUTEUSE (UNRELIABLE AIRSPEED de l’époque).

Pour M. LICHTENBERGER, elle a permis de répondre ensuite aux problématiques rencontrées par les équipages lors des premiers incidents.

La présidente s’étonne alors qu’une nouvelle séance ait été faite à haute altitude après l’accident.

M. LICHTENBERGER répond que c’était une réaction face à l’émotion, car à ce moment-là nous ne connaissions pas les causes de l’accident.

If the safe conduct of the flight is impacted

M. LICHTENBERGER, dans sa démonstration de la pertinence de l’entraînement à basse altitude, explique que la phrase “safety of the flight is impacted” voulait dire pour Air France :

“vous êtes en dessous de l’altitude sécurité”.

La compagnie avait même cherché à convaincre Airbus que, lors de la perte d’indications de vitesse, la sécurité du vol n’était impactée QUE si l’avion était sous l’altitude de sécurité, pour risque de CFIT.

Au-dessus de l’altitude de sécurité, pas de risque, donc pas de nécessité à appliquer la procédure.

Fin des échanges entre M. LICHTENBERGER et la cour :

- Le vice-président : “STALL c’est un mot terrible. Vous-même vous n’avez jamais vécu de STALL, sauf en simulateur et sur avion léger. Donc, STALL c’est quelque chose d’important et si j’ai bien compris cela n’arrive jamais. Donc je comprends qu’on s’intéresse à pourquoi les pilotes [qui ont subi les incidents n’appliquent pas la procédure]. [..] Mais la question par rapport à ce STALL, c’est qu’Air France est confrontée à une série d’incidents récurrents, où apparaît ce signal STALL ; ce n’est pas banal. Ça apparaît en 2007, 2008, on rattache cela très vite aux pitots. Vous nous expliquez les ASRs, il y a une discussion [avec Airbus]. D’accord. C’est engagé. Mais enfin, compte tenu de [la] récurrence de cette alarme, il faut réagir très vite. Je ne comprends pas que les mois passent. Il n’y avait pas de réponse plus rapide pour faire face à cet événement ?”

- M. LICHTENBERGER : “La réponse était dans la documentation”

- Vice-président : “Cette documentation, tous les pilotes sont censés la connaître, et pour autant, il y a la récurrence. [..] Ma question, ce n’est pas la documentation, c’est la réaction. Pourquoi différents services à Air France n’ont pas essayé de mettre en place tout de suite une réponse rapide face à cette situation, par rapport au STALL, rarissime, qui se produisait en vol, hormis la note de l’OSV ?”.

M. LICHTENBERGER répond sur la mauvaise réaction de pilotage.

- Présidente : “La question ce n’est pas celle-là. Moi je vous le dis, [d’autres] pilotes [avant l’AF447] n’ont pas appliqué [la procédure]. [S’il n’y a pas eu des accidents mais seulement des incidents], c’est au petit bonheur la chance !”.

- M. LICHTENBERGER : “Ils l’ont appliqué, puisqu’ils ont appliqué la procédure”.

- Présidente [sur un ton énervé] : “D’accord c’est votre réponse !”.

Intervention des parties civiles

M. LICHTENBERGER nie avoir été informé des évènements chez Air Caraïbes.

Il est conforté par Airbus qui fait rappeler que les évènements remontés aux OSVs l’étaient de façon anonymisée.

Il défend la “note OSV du 6 novembre”, pourtant jugée insuffisante par nombre d’experts et de pilotes qui ont été amenés à témoigner.

- Pour M. LICHTENBERGER, les événements, y compris avec alarme STALL, n’étaient pas des incidents graves, car les incidences étaient restées dans les normes, y compris pour le “Tana” au cours duquel le pilote avait émis un message MAYDAY pour descendre en urgence. La dépose des DFDR évoqués précédemment revêtait un caractère exceptionnel.

- Question du représentant pilote ALTER : “Vous avez dit que pour la séance E33, la définition d’Air France sur if the safe conduct of the flight is impacted était ‘lorsque l’avion est en dessous de l’altitude de sécurité’. Est-ce que vous confirmez ?”

- M. LICHTENBERGER : “Oui.”

- Question : “Sur le document TU page 143 : VOL AVEC IAS DOUTEUSE ADR CHECK PROC, il est écrit ‘Si la sécurité du vol est affectée (toutes les indications de vitesse sont erronées, ou si l’indication de vitesse fausse ne peut être clairement identifiée)’. [Êtes-vous d’accord que] ce n’est pas du tout la même définition que vous venez de nous confirmer à l’instant sur l’altitude de sécurité ?”

M. LICHTENBERGER demande une suspension d’audience de 10 minutes.

De retour, il indique :

“Je ne sais pas répondre. Il faudrait que je reprenne mes notes.”

AF447

6 Oct 2025

📆 6 octobre 2025 – Jour 5 ⚖️

Cette journée s’ouvre à huis clos par l’écoute des quatre dernières minutes du CVR. Il débute au moment où les pilotes perçoivent une odeur d’ozone et une augmentation de la température, alors qu’ils se trouvent dans une zone de givrage. La déconnexion du pilote automatique intervient très vite tout comme la première alarme de décrochage.

L’écoute du CVR permet de prendre toute la mesure de la soudaineté de l’évènement, ce que ne permettait pas la simple lecture des retranscriptions du CVR.

La retranscription du vol via les échanges en temps réel montre que l’équipage n’a pas eu le temps de comprendre la situation; ni pendant les 46 secondes qui le séparent de la 2ème alarme de décrochage ni durant les 3 minutes et 37 dernières secondes qui suivront.

ALTER ne souhaite pas aller plus en avant dans le détail de cette retranscription douloureuse, mais note que l’équipage reste professionnel et se bat jusqu’au bout.

Après vingt minutes d’une pause nécessaire, l’audience reprend avec les questions de l’avocat d’Airbus destinées aux experts présents la semaine passée. Il oriente le débat sur la DGAC [qui ne fait pas partie des prévenus], sur leur responsabilité de non-diffusion au sein d’Air France de la note SV d’Air Caraïbes, diffusée uniquement par la DAC Nord auprès d’XL et Corsair dont elle assurait la surveillance (cf compte rendu du 2 octobre). Airbus revient également sur la manœuvre de sortie du décrochage.

L’expert pilote M. DE VALENCE (ex-CDB AIR FRANCE) explique l’évolution de la doctrine et conclut : “Les choses sont maintenant claires, simples et partagées par l’ensemble de la communauté”. [Pour sortir de l’alerte du décrochage, dans les années 90 et jusqu’à l’AF447, la doctrine était “il faut augmenter la vitesse donc la poussée”. Désormais, “il faut recoller les filets d’air, donc diminuer l’incidence, donc pousser sur le manche”].

SMS (Safety Management System) :

M. ARNOULD (expert) intervient : « on s’est rendu compte au niveau international que la simple application des textes ne suffit pas, et que même si l’on coche l’ensemble des cases, alors ce n’est pas suffisant. [..] Le réglementaire, c’est le niveau 0 de la sécurité” et ajoute “lorsque j’ai entendu [la semaine dernière] Mme RIGAIL parler du respect des exigences réglementaires sans jamais parler de la sécurité, cela m’a heurté.”

La présidente amène les experts sur le “juste équilibre entre la promotion de la sécurité et les intérêts économiques”.

M. DE VALENCE décrit le traitement effectué par Air France (prise en compte de chaque ASR, RX2, remontée à Airbus, attente de solution) et conclut “Cet avion devait subir le changement des sondes la semaine suivante”.

L’avocat général réagit : « J’ai en tête [..] Air Caraïbes, et une réaction proactive [de leur part] et pas réactive. [..] On ne peut s’empêcher de constater deux réponses qui sont très différentes dans la forme et surtout [dans] la gestion du temps” sousentendant qu’Air Caraïbes a publié une note SV de plusieurs pages ET effectué le changement des sondes Thalès AA par des BA moins d’un mois après le premier événement. M. DE VALENCE répond : “La réaction d’Air Caraïbes, je ne la qualifie pas de proactive. Ils sont juste tombés sur un instructeur qui connaissait parfaitement son job [..]. Cependant, la note était complète, parfaitement compréhensible, détaillée”.

Ce à quoi Maître KORCHIA, avocat d’une partie civile répond : “Il y a 2 pilotes dans le cockpit et ils sont sidérés. Cela fait 100% de sidération. Moi, passager, usager de la compagnie Air France, je ne vais pas choisir mon pilote. Je ne vais pas choisir un pilote acrobate capable de faire des péripéties extraordinaires. Je choisis un vol, un ticket. Lorsque j’en suis là avec un équipage 100% sidéré [c’est que] en amont, quelque chose s’est mal passé”.

Traitement des ASR

La Présidente lit des extraits de procès-verbaux d’auditions de pilotes qui avaient rédigé des ASR dont une majorité, avec alarme STALL et qui n’avaient reçu aucune réponse. L’un d’eux avait même indiqué “je suis passé voir spontanément [..]

Il m’a dit que son service n’avait pas que ce problème à régler et qu’il y avait beaucoup d’ASR à traiter”.

La Présidente précise: “Le commandant de bord a une obligation de rédiger un

ASR. Le fait qu’il n’ait pas de retour est embêtant [..] Lorsqu’on voit que sur 9 ASR, 6 n’ont pas donné un retour, on se dit : où est la culture compagnie ? Chaque maillon est important.” et conclut : “il faut que le retour d’expérience fonctionne comme un ascenseur”.

AF447

3 Oct 2025

📆 1er et 2 octobre 2025 – Jours 3 et 4 ⚖️

Les deux journées sont consacrées à l’audition des experts aéronautiques du 1er collège, mandaté en 2009 par la juge d’instruction Sylvia Zimmermann afin d’établir les causes de l’accident puis de savoir s’il aurait pu être évité.

Le 5ème expert du 1er rapport d’expertise étant décédé, ils sont quatre à se présenter en ce 1er octobre : trois pilotes de ligne et un ingénieur spécialisé dans la maintenance et le suivi de navigabilité, tous retraités.

• Michel BEYRIS : CDB 777 Air France à la retraite. Ancien pilote contrôleur de la DSAC. Expert auprès du Tribunal, notamment durant le procès Swiftair.

• Alain DE VALENCE : Expert judiciaire depuis 1992. Instructeur, examinateur, CDB Air France retraité en 2007, il dispose d’une qualification de maintenance PART66 en cours de validité.

• Éric BRODBECK : Pilote inspecteur ITRE à la DSAC depuis 2004, A330, A350, A380, et chef pilote d’expertise personnel navigant.

• Hubert ARNOULD : Ingénieur-conseil en sécurité aérienne. Ingénieur Essais en vol et bureau d’Études chez Airbus. Expert depuis 2003 auprès de la Cour d’Appel.

Navigabilité et criticité des pannes

M. ARNOULD explique la notion de navigabilité :

Lors de la conception d’un appareil, il est délivré un certificat de navigabilité initial. Au-delà de 5 avions, on bascule dans la navigabilité continue et de la gestion du maintien de navigabilité. C’est la Part CAMO. Elle est chargée de gérer l’aptitude au vol, et est surveillée par la compagnie aérienne. La compagnie décide d’appliquer ou non les Service Bulletin (SB). C’est la responsabilité du directeur technique. La Part 145 concerne elle l’entretien et est surveillée par l’autorité du pays.

La notion de criticité d’une panne dépend de sa dangerosité et de sa récurrence. Il existe 4 niveaux : mineur, majeur, hasardeux et catastrophique. C’est le constructeur qui définit le niveau de criticité de chaque panne. Il échange avec l’EASA. Cette criticité évolue avec le retour d’expérience.

Les parties civiles et les experts passent beaucoup de temps à débattre du niveau de classement de la panne « perte des informations de vitesse » qui était classée «seulement» en majeur.

Un classement en « hasardeux » aurait contraint, règlementairement, Airbus à agir pour atténuer le risque. A cette occasion, la position de Thalès, fabricant de la sonde AA (qui équipait alors les A330 AF) est évoquée, mais comme le rappellent les experts, celui qui est en charge du certificat de type de l’avion, c’est le constructeur et pas l’équipementier.

À ce sujet, les experts soulignent que la norme règlementaire des tubes pitots ne couvrait pas tout le domaine de vol et précisent que les constructeurs rajoutent des exigences aux équipementiers dans leurs cahiers des charges. Lors d’une passe d’armes ressort une suspicion de mélange des genres entre l’EASA et Airbus que clôt la présidente par cette formule « en théorie, c’est l’EASA qui est l’autorité de contrôle ».

1ère ordonnance d’expertise : déterminer les causes de l’accident

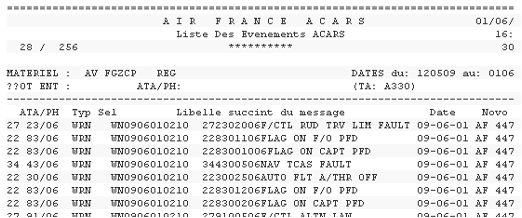

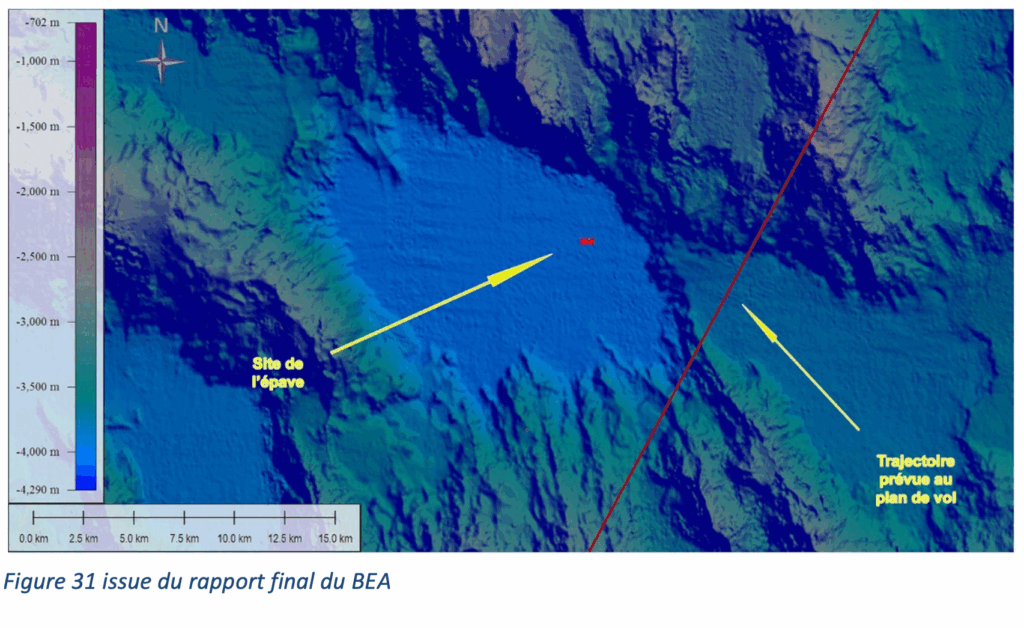

M. DE VALENCE décrit l’ordonnance du 15 juillet 2009 (à ce moment-là, les boites noires n’étaient pas remontées). Très rapidement, par analyse des messages ACARS, ils identifient comme problème probable le givrage simultané des 3 sondes pitots.

Ils lancent une campagne d’analyse des sondes en service, en trouvent avec des trous de drainage obstrués et valident en laboratoire que même avec ces bouchons, elles fonctionnent parfaitement. Ils suspectent également le système de réchauffage des sondes sans trouver d’éléments probants.

2e ordonnance d’expertise : l’accident aurait-il pu être évité ?

Dans le cadre de cette nouvelle mission du 4 mai 2010, les experts auditionnent les principaux acteurs. Personne n’a alors considéré qu’il y avait un risque d’accident. Ils analysent les incidents d’indications de vitesses erronées et constatent que les exemples de givrage de sondes sont nombreux, les manifestations sont différentes et les conséquences aussi.

Ils étudient 9 vols Air France et interrogent les 22 pilotes impliqués.

Le 1er constat que les experts relatent est « d’avoir été frappés » par le différentiel entre les rapports écrits et les verbatims. Les ASR ne faisaient transpirer aucune difficulté. Mais, au cours de leurs échanges, les pilotes ont reporté le fait de ne pas avoir été en mesure de faire une analyse objective de la situation et de ne pas avoir su quoi faire :

« Je ne me suis pas senti à ma place, en tant que CDB je dois savoir la procédure à appliquer, là, je suis resté sans rien faire ».

Les experts effectuent alors un sondage, duquel il ressort que les pilotes :

• Ont tous perçu les alarmes rouges.

• N’ont pas perçu toutes les alarmes ambre.

• N’ont pas détecté d’écart d’altitude.

• Ont compris pour la plupart le problème de vitesse erronée, mais sans savoir pourquoi.

• N’ont pas tenu compte de l’alarme décrochage

• Seulement 2 équipages ont appliqué la procédure IAS DOUTEUSE, et après coup.

À la question « que vous a-t-il manqué ?», la réponse a été : « Nous n’avons pas été informés, nous n’avons pas été préparés ».